Seit der Ratifizierung im Jahr 2009 hat die Österreichische UNESCO-Kommission gemeinsam mit den Traditionsträger*innen und dem Fachbeirat Schwerpunkte in der Umsetzung einzelner Bereiche der Konvention erarbeitet. Im Bewusstsein, dass immaterielles Kulturerbe immer von Erfahrungswissen getragen wird, gilt den beiden Bereichen ‚Wissen im Umgang mit der Natur‘ und ‚Traditionelles Handwerk‘ besonderes Augenmerk. Die Bewusstmachung tradierter Wissensbestände sowie deren Sicherung und Weitergabe stehen dabei im Mittelpunkt.

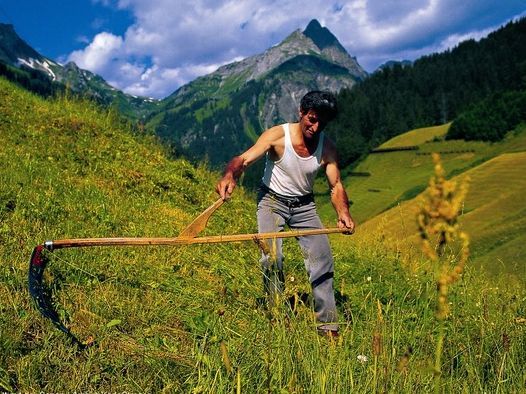

Wissen und Praktiken im Umgang mit der Natur und dem Universum

Die jahrzehntelange Strategie des Auslagerns von Zuständigkeiten – auch was den Umgang mit Gesundheit, Krankheit, Naturgefahren betrifft – hat zu einem rasanten Verlust von Eigenverantwortung und individueller Kompetenz geführt, was nicht zuletzt im Gesundheitswesen dramatische Auswirkungen zeigt. Unter Einbeziehung von Expert*innen werden zum Beispiel die Herausforderungen in Bezug auf Überlieferung und Sicherung von traditionellen und komplementären Heilmethoden und der Umgang mit Naturgefahren diskutiert. Dies führte u.a. zur Etablierung des Dokumentationszentrums „Traditionelle und komplementäre Heilmethoden in Österreich“ – hier steht vor allem die Sichtung des derzeitigen komplementärmedizinischen Angebots als Voraussetzung für alle weiterführenden Überlegungen im Zentrum des Interesses. Ein weiteres Ergebnis ist die internationale Einreichung des Elements "Umgangs mit der Lawinengefahr" gemeinsam mit der Schweiz zur Aufnahme in die Repräsentative Liste der Menschheit.

Traditionelles Handwerk

Die Beobachtung, dass traditionelle Handwerksberufe zunehmend verschwinden und eine sinkende Attraktivität für Auszubildende haben, hat zu Überlegungen geführt, wie das Bewusstsein für das Thema Handwerk gefördert werden kann. Vor allem sollte das damit einhergehende Prinzip der Vermittlung von Meister*innen an Lehrlinge/Gesell*innen sowie die über Jahrhunderte entstandenen kulturellen Techniken auch weiterhin erhalten bleiben. Neben den Eintragungen in das nationalen Verzeichnis, die diese Handwerkstechniken und Formen der Weitergabe dokumentieren, hat die internationale Eintragung von drei österreichischen Handwerksinitiativen (Werkraum Bregenzerwald, Textiles Zentrum Haslach sowie Hand.Werk.Haus Salzkammergut) in das internationale UNESCO-Register guter Praxisbeispiele einen wichtigen Beitrag zur Sichtbarmachung von österreichischem Handwerk geleistet. Die 2016 erschienene Studie "Traditionelles Handwerk als immaterielles Kulturerbe und Wirtschaftsfaktor in Österreich" (Univ.-Prof. Dr. Roman Sandgruber, DI Heidrun Bichler-Ripfel, Prof. Mag. Maria Walcher) ist eine Bestandsaufnahme und dient gleichzeitig als Basis für künftige Fördermaßnahmen.

Bildung

Das Übereinkommen von 2003 erkennt die wichtige Rolle an, die Bildung für die Anerkennung, den Respekt und die Aufwertung des lebendigen Erbes in der Gesellschaft spielt. Das Lehren und Lernen mit lebendem Erbe in der schulischen Bildung ist ein wichtiger Beitrag zur Erreichung des Nachhaltigen Entwicklungszieles 4 (SDG 4) - Hochwertige Bildung bei, insbesondere zum Ziel 4.7, das sich für die "Wertschätzung der kulturellen Vielfalt und des Beitrags der Kultur zur nachhaltigen Entwicklung" einsetzt. Außerdem ist die Weitergabe von Immateriellen Kulturerbe an kommende Generationen ein zentraler Aspekt seiner Erhaltung. Bildung ist somit ein wichtiger Schwerpunkt in Zusammenhang mit IKE - auf nationaler sowie internationaler Ebene. 2019 hat die UNESCO deshalb gemeinsam mit den ASPnet Schulen und der EU ein EU-weites Projekt durchgeführt, welches IKE in den Schulunterreicht einbringen sollte. Im Zuge dieses Projektes enstanden eine Reihe von Unterrichtsmaterialien und Unterlagen, die Lehrpersonen nützen können, um Schüler*innen durch und mit lebendigem Erbe Inhalte näher zu bringen.